«A construção de um mundo em que nunca viveremos é uma forma de espiritualidade»

Como foi o teu começo como artista? Podes falar-nos um pouco sobre a tua trajetória e como ela se relaciona com a tua biografia?

Por um lado, tive uma educação artística muito convencional. Cresci no seio de uma família muito boémia. A minha tia é artista, o meu bisavô era artista, a minha mãe era atriz e tornou-se diretora de casting, e o meu pai escrevia. Por isso, penso que seria estranho se não me tivesse tornado artista. Por outro lado, a minha trajetória profissional é provavelmente bastante invulgar, no sentido em que não frequentei uma escola de arte.

Comecei uma licenciatura em fotografia, mas desisti ao fim de dois anos e nunca mais continuei os estudos. Hoje em dia, isto é visto como uma trajetória pouco convencional, mas penso que no passado teria sido muito normal. Penso que esta profissionalização de ser-se artista é vista como uma espécie de aberração, mas penso que teria sido bastante tradicional nascer numa família de pessoas criativas e depois tornar-se numa.

Dou aulas a nível de mestrado e de doutoramento e já dei aulas a nível de licenciatura. Uma das principais capacidades que se adquire numa educação formal é que aprendemos a montar um projeto e a definir as coisas em que vamos trabalhar numa fase bastante precoce. Penso que o facto de não o ter feito tem sido benéfico para mim.

Tive um início mais tardio porque tive de perceber as coisas por mim própria e de adquirir a linguagem que me permitisse descrever o que estava a fazer enquanto o fazia, mas consegui fugir à pressão de ter responder a perguntas como: de que trata o teu trabalho?

Lembro-me de, no início dos anos 2000, numa altura em que o feminismo estava muito fora de moda, estar a fazer trabalhos em vídeo e de alguém me ter dito que o meu trabalho era sobre género, e de ter ficado extremamente aborrecida pois, para mim, o que eu estava a fazer era um trabalho sobre cinema. Mas o mundo transforma-se e, por vezes, se temos sorte, abre-se um espaço para o nosso trabalho.

Isso aconteceu comigo por volta de 2013 ou 2014. Comecei a trabalhar numa adaptação do livro A Cidade das Mulheres, de Christine de Pizan, que se tornaria num projeto de cinco anos chamado DC Productions e, de repente, surgiu um interesse por ele. Naquela altura, abriu-se um espaço em que algo que eu havia reprimido tinha a possibilidade de emergir de uma forma muito mais poderosa do que quando estava a tentar evitá-lo. Havia interesse e um discurso, e havia recursos em termos de diálogo e abertura.

Qual é o lugar que o cinema ocupa no teu trabalho geral como artista?

Eu era fotógrafa de moda. Era assim que ganhava a vida, e tive a sorte de ter começado a trabalhar, comercialmente, bastante jovem. Foi também por isso que que desisti dos estudos. Quando estava a estudar fotografia, comecei a trabalhar como fotógrafa e senti que não precisava de continuar com aquele castigo durante mais dois anos.

Curiosamente, na primeira exposição em que participei não apresentei um filme. Fui convidada a participar numa exposição sobre o ponto de encontro entre a moda e a arte, na perspetiva de uma fotógrafa de moda «artística». Nessa altura, senti vontade de fazer uma coisa diferente. Então, criei uma coleção de roupas em miniatura e coloquei-as numa caixa de vidro, como uma coleção de borboletas. E foi mais ou menos assim o início.

Não desenhava bem. Na verdade, a minha incapacidade de desenhar ou de pintar de forma realista horrorizava-me. Talvez se tivesse frequentado uma escola de arte alguém me tivesse dito «o teu estilo é muito divertido» ou interessante ou sedutor, mas, na minha cabeça, tinha umas ideias muito convencionais do que significa desenhar bem, ou esculpir bem. E tinham tudo a ver com realismo. Mas ir para uma escola de arte destabiliza isso, e é possível desenvolver uma linguagem que é muito mais relacionada com a nossa própria capacidade.

Debatia-me bastante com o que conseguia fazer tecnicamente e, ao criar aquelas pequenas roupas para a exposição, apercebi-me de que, na verdade, havia uma nova espécie de escultura ou um novo mundo de instalação em que não é necessário fazer coisas realistas. Portanto, apresentei uma exposição individual muito cedo no meu percurso.

Para essa primeira exposição individual, fiz três vídeos e uma instalação, uns objetos que se baseavam em roupas e também umas luzes estranhas e umas bonecas gigantes. Foi como se um mundo de possibilidades se tivesse aberto à minha frente. As pessoas começaram a ver referências e a estabelecer ligações com outras obras e artistas e, então, iniciou-se para mim um tipo de educação (não formal), por oposição ao ambiente protegido de uma escola.

Criei aqueles vídeos e depois mudei-me para Londres em 2021, e não houve uma grande resposta ao resto do trabalho. Mas as pessoas adoraram os vídeos e consegui mostrá-los muitas vezes. Depois não continuei a fazê-los e segui numa direção muito diferente. Mas o cinema sempre esteve presente. Mesmo que já não seja central, esteve sempre presente.

Qual é a origem de My Bodily Remains? Como é que começou?

Estava a viver um período extremamente intenso e uma organização maravilhosa chamada Art Night contactou-me, com um convite para me candidatar a um dos seus projetos. Estavam a colaborar com o Museum of London, que fica perto de Smithfield, da City e do Barbican, e a proposta era para fazer algo relacionado com a zona.

Então, elaborei uma candidatura muito louca para uma performance a realizar em Smithfield, que agora é uma espécie de mercado de carne mas que, e isto é importante, costumava ser o local das execuções em Londres. Comecei então a pensar naquele lugar como o locus histórico da violência do estado.

Mais tarde, numa visita à minha mãe, em Lisboa, fui com ela ao Museu do Aljube Resistência e Liberdade. Passámos lá muito tempo. Tem muito conteúdo e educou-me muito. Eu sabia o básico, sabia do Salazar e da Revolução dos Cravos, mas não sabia como é que tudo se tinha desenrolado a nível somático e à escala humana.

Isso é algo que me interessa muito quando penso em política: estas duas escalas que convergem mas que são, simultaneamente, extremamente díspares – a escala política, que tem uma duração longa, e a escala pessoal, que é curta. O que estas escalas criam em termos das expectativas e do nível de empenhamento das pessoas, ao longo da sua vida, sempre foi algo que me interessou.

Portanto, quando fui àquele museu, um dos aspetos que mais me marcou foram os jornais comunistas que eram impressos clandestinamente durante a ditadura em Portugal. Vi aquela história, o seu enorme custo em termos de vidas, na tentativa de criar uma solidariedade global e de construir um mundo melhor. Tentativas sempre violentamente reprimidas. Como o que está a acontecer agora com a supressão das críticas a Israel durante o genocídio.

Existe uma história de todos aqueles tipos de instrumentos que são trazidos à tona para suprimir os movimentos de esquerda. Fiquei muito impressionada com a organização da revolução em Portugal e com a forma como esta é memorializada, que também me parece muito bela.

Decidi que queria incluir no projeto figuras históricas e grupos que tinham estado envolvidos em ações diretas. Sabia bastante sobre os grupos de contracultura, como os Weatherman e os Sete de Chicago, sobre aquela época e sobre o tempo um pouco anterior, mas não sabia até onde estes tinham existido no passado. Por isso, fui ver No Gods, No Masters: A History of Anarchism (Sem deuses, Sem mestres: Uma História do Anarquismo), que me maravilhou.

Quando se leem passagens acerca das pessoas que estiveram envolvidas naqueles movimentos, sentimos que esses textos poderiam ter sido escritos hoje, poderiam ser sobre o que se passa na atualidade. São sobre a igualdade: a igualdade política, a igualdade de género, a abolição dos salários, todo o tipo de coisas que ainda hoje sinto serem as mesmas exigências das políticas radicais.

Fazem sempre a esquerda sentir que todos os dias começa de novo, que parte do zero, sem uma história, uma cultura e uma rede de solidariedade, mas, na verdade, estamos apoiados nos ombros de gigantes que vieram antes de nós.

Podes falar-nos um pouco sobre os aspetos poético e político nesta obra? Sobre a tua visão da utilização de uma linguagem poética – e do transcendente, do sensorial, do insólito – para falar de política e para exprimir o teu ponto de vista muito claro sobre a cultura e a sociedade?

Eu fiz o tal projeto, DC Production, que se passava numa cidade de mulheres pós-patriarcal e muita ficção científica utiliza uma espécie de cenário ou mundo especulativo, como um planeta diferente ou um futuro distante, no qual uma espécie de política ideal se pode desenrolar. Penso que essa foi sempre uma ferramenta política, a utilização de um cenário especulativo para explorar o potencial de uma política radical.

Depois apercebi-me – e isto não é um juízo de valor – que sempre houve esta clivagem entre uma posição social realista marxista, mais analítica, e uma posição política mais fantasiosa e sonhadora de um mundo futuro. Uma é muito mais um ato de imaginação e a outra passa mais sobre descobrir um plano do que é preciso mudar agora para chegarmos lá. Penso que ambos têm o seu lugar, mas eu queria realmente encontrar uma forma de fazer a ponte entre os dois.

Não quero fazer documentários ou filmes sobre o que está a acontecer neste momento ou sobre o mundo agora, na sua forma visual. Quero falar sobre o assunto, mas quero manter este tipo de linguagem que está noutro lugar porque é isso que me interessa, em termos de efeito.

Uma das coisas que retirei do projeto DC Production foi que existe algo no género «épico» que tem sido cooptado pela política reacionária dos passados 100 anos de produção cultural, e eu queria recuperá-lo no meu trabalho como uma espécie de perspetiva feminista.

Na altura, sentia que a arte feminista que conhecia estava muito centrada no corpo e no doméstico, na política do lar e na reprodução. De certa forma, queria reivindicar algo mais para o feminismo. Trata-se de uma enorme reivindicação, mas era esse o meu objetivo: reivindicar um território diferente para o feminismo. É algo que ainda hoje considero relevante.

Obviamente, há muitas pessoas que me inspiram, como a Anne Boyer. Lembro-me de um texto em que ela diz que não quer ler sobre alguém que se mete num carro e atravessa o país sem ter em conta toda a rede de realidades políticas que criam essa situação. Este tipo de consciência faz-nos perceber que tudo – tecidos, alimentos, a forma como atravessamos a sociedade – é político a um nível molecular. E era isso que eu queria, de certo modo, trazer para este filme.

Há um poeta chamado Sean Bonney, que é citado no filme. Lembro-me de ter lido o seu trabalho e também o de Jackie Wang, que escreveu Ocean Feeling and Communist Affect, e ambos me pareceram muito espirituais.

Enquanto pessoa secular, que não acredita numa espécie de ideia organizada do que poderá ser o divino, ou Deus, senti que esta construção de um mundo em que nunca viveremos é uma forma de espiritualidade. O amor é uma forma de espiritualidade: o amor que nos leva para fora de nós, que nos coletiviza e nos incita a pensar na felicidade dos que ainda não nasceram.

Podes também falar-nos sobre o que te inspirou para este filme em termos de estilo visual?

Enquanto artista, a minha linguagem visual inspira-se muito no cinema. Interessa-me a intensidade da experiência, até na escultura e na pintura e, de alguma forma, a base por detrás das coisas é muitas vezes este efeito de intensidade, e o cinema é muito isso. Quando era mais nova, era uma fã obsessiva do [Dario] Argento e também gostava de pessoas que agora são problemáticas, como o Jodorowski. Assistir aos seus filmes era como uma explosão na minha mente.

Lembro-me de quando vi o filme Paris is Burning. Foi como quando vemos algo e isso reorienta toda a nossa imaginação e a nossa política. Tive imensas experiências deste género à volta do cinema que mudaram completamente a minha forma de ver as coisas. Penso que se tivesse de dar um contributo para a arte, gostaria de fazer filmes que parecem vídeos pop selvagens, que são visualmente muito sedutores e ricos, mas que têm um subtexto que não tem nada a ver com isso.

Muitas coisas também retiro dos sonhos. A cena do carro, no filme, foi algo com que sonhei há anos. As filmagens com drones na floresta também se baseiam num pesadelo recorrente que costumava ter em criança, no qual flutuava sobre uma floresta e havia um homem que me queria fazer mal da forma mais violenta possível. Essa cena do drone é muito sobre esse sentimento de pavor, mas de uma forma invertida, em que existe uma comunidade de mulheres banidas da sociedade que encontram aquele dispositivo, aquele drone que chega ao seu mundo medieval.

Sempre me interessou a ideia de como, digamos, alguém de há 3000 anos teria reagido ao telefone ou a uma peça de tecnologia. E se existem imagens que realmente me inspiraram, foram as que vi de tribos não contactadas da Amazónia: estão a ser filmadas por um helicóptero que voa muito baixo e atiram-lhe setas e lanças. É uma imagem extremamente poderosa, esta ideia de uma tribo não contactada que vive num tempo completamente diferente do nosso, mas também ao mesmo tempo que nós.

Pensando nessa cena com o drone, pergunto-me se te interessas especificamente por essa tensão entre o orgânico e o tecnológico.

Sim, sem dúvida. Há um livro maravilhoso intitulado Riddley Walker, que fala de um futuro pós-apocalíptico, uma espécie de desastre pós-nuclear, em as pessoas vivem numa espécie de Idade do Ferro mas existem relíquias que encontram e em que até a língua que falam é completamente diferente, uma espécie de dialeto estranho que evoluiu do inglês. É um livro maravilhoso.

Quando a minha mãe se mudou para Lisboa, encontrei nas coisas dela algumas escritos meus dos tempos da escola, e havia uma história ilustrada sobre uns arqueólogos que vão ao Egito e que, num túmulo, encontram uma cassete VHS. Quando fazem a datação de carbono descobrem que tem 2800 anos: é algo que um viajante do tempo lá deixou por acidente.

Estes deslizes no tempo e um encontro completamente analógico com a tecnologia são super interessantes. Assim que comecei a ler, deram-me ficção científica, por isso, sempre tive estas ideias sobre deslizes, testes e simulações em que de repente há algo de incongruente. Acho que isso também se relaciona um pouco com o trauma, como o tecido do tempo talvez se dobre sobre si próprio devido ao trauma e de assim revisitamos o passado.

Também queria perguntar-te sobre a utilização de CGI. O que achas que o CGI trouxe ao projeto e o que seria diferente se não tivesses acesso a ele?

O filme que fiz antes deste chamava-se The Neon Hieroglyph. Também tem uma hora de duração e é protagonizado pela mesma atriz, mas é só ela, e foi feito durante a pandemia. Esse filme é talvez 90% CGI e há algo sobre o seu valor simbólico neste momento, e esse valor muda constantemente. Como na história que escrevi em criança, em que é um VHS que as pessoas encontram, o valor simbólico da tecnologia muda muito rapidamente.

Também, de certa forma, o domínio digital emancipa-nos do aspeto financeiro. Quer dizer, quando vemos aqueles filmes dos anos 40 e 50, em que tudo o que é filmado está à frente da câmara… eu teria demorado dias ou semanas a animar aquelas pérolas (no filme) que caem do céu. Com o CGI só fazemos umas bolas, acertamos na textura, escolhemos o nível de gravidade, etc.

O Adam Sinclair, com quem trabalho, explica-me como faz as coisas e eu acho tudo realmente fascinante. Eu digo: «Estão a saltar demasiado depressa» e ele diz: «Vou diminuir a gravidade para que fiquem mais elásticas.» É como uma manipulação do mundo físico, quase como Prometeu. É muito louco.

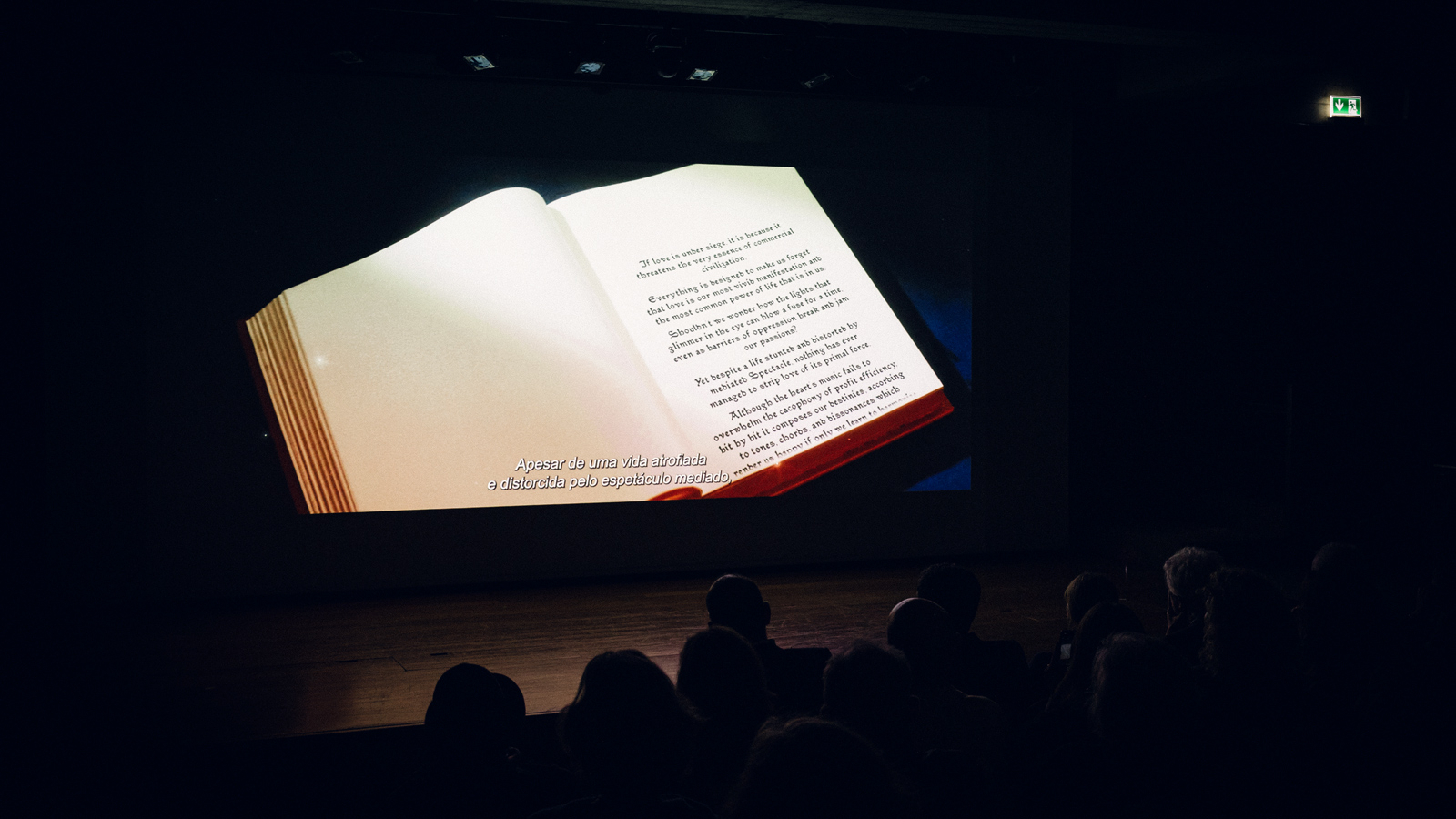

A minha última pergunta tem a ver com o texto. Sei que é muito importante para ti e é também muito importante no filme. Qual é a tua relação com a escrita e como é que selecionaste e organizaste todo o texto do filme?

A minha relação com a escrita é dolorosa. É algo de que me tento distanciar, mas sem muito sucesso. Gostaria mesmo de deixar de escrever porque é muito difícil para mim, a escrita não me vem facilmente. Algumas pessoas escrevem rascunhos e rascunhos, mas no meu caso sai a conta-gotas, uma coisa minúscula de cada vez. E o que cai na página fica, nada é apagado.

Não me considero escritora, mas é definitivamente importante no trabalho, de uma forma estranha. Mesmo quando faço objetos, a primeira ideia para uma escultura ou uma instalação surge muitas vezes de um texto, e depois é como se fosse a tradução de uma atmosfera no texto, ou de uma ideia.

Eu costumava fazer muita performance. Foi a minha principal prática durante anos, e é uma forma muito simples e muito poderosa de apresentar textos. Alguém a ler, a dizer alguma coisa, onde toda a gente tenha de ficar calada e olhar. Este filme era uma peça de teatro também e isso ajudou a organizar o texto.

Escrevi o texto e depois atribuí partes dele a diferentes personagens, pelo que sobrepus a forma de uma peça de teatro de câmara à escrita, e a divisão do texto também aconteceu dessa forma. Eu sabia que queria fazer citações, mas tinha de decidir se as citações eram algo que alguém dizia e como diferenciar as personagens.

Portanto, o texto é sempre fundamental, mas, de certa forma, é também onde acontecem muitos dos problemas, tanto em termos do meu pensamento como da concentração e da articulação de ideias muito complexas.

E também a relação que tem com o resto do trabalho pode ser difícil, especialmente quando trabalhamos numa área comercial, o que também é o meu caso. Estes objetos ou pinturas ficam completamente divorciados do todo. Mas, muitas vezes, até o objeto mais comercial que faço esteve, em certo momento, ligado ao texto. Como um bisneto, tetraneto, tetraneto, tetraneto de um objeto que nasceu do texto.