Duplicata

Reúno, nesta proposta de exposição imaginária, obras da coleção nas quais se impõe a leitura de uma estrutura dual, de uma partilha, divisão, replicação ou forma de simetria.

Evoco, em pano de fundo, a ideia de Plotino segundo a qual a consciência é desdobramento, reflexão, ou flexão sobre si mesmo, dobra, projeção do número dois, da distância que a divisão cria entre sujeito e objeto quando o Uno se exprime e manifesta. E encontro alguns trabalhos que permitem expandir e observar o conceito de formas muito diversas.

Nas obras de Noé Sendas e de Noronha da Costa, o carácter cenográfico é muito marcante, pela iluminação que exigem, pela referência direta à personagem teatral, à sombra, à máscara e ao duplo.

Bruno Pacheco, Daniel Blaufuks, Isabel Simões, Armando Ferraz, Ana Jotta, Alexandre Estrela, Lourdes Castro, Waltércio Caldas, Fernando Lemos e Jorge Molder dão também expressão a diferentes formas de dualidade: verbal, reprodutiva, espacial, relacional, gráfica, fotográfica e estrutural.

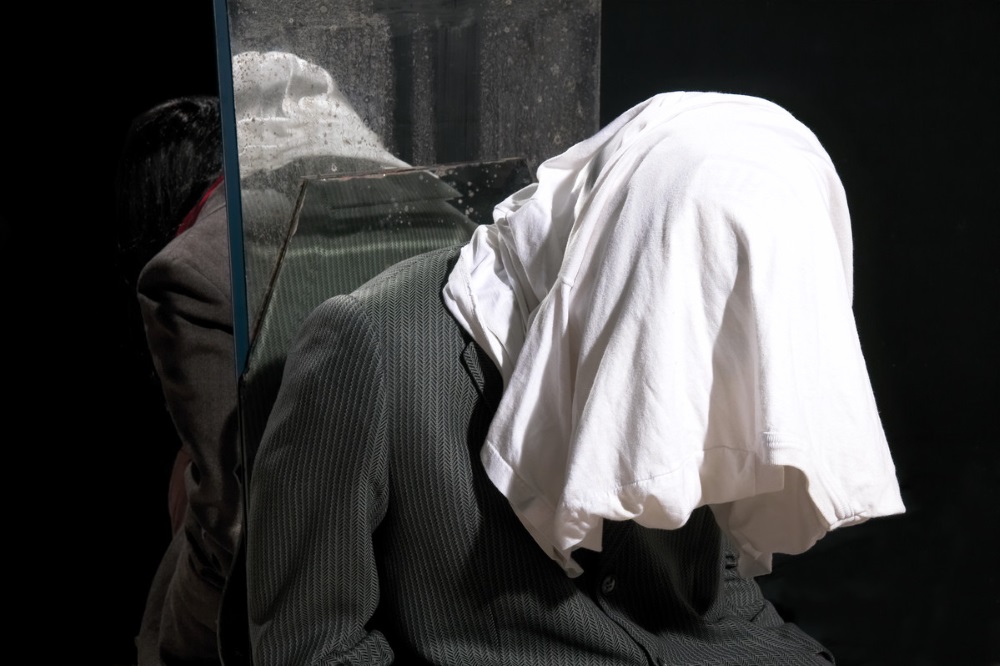

Com Noé Sendas somos colocados perante a condição gémea dos manequins, as costas voltadas, a incomunicabilidade, o silêncio e a solidão de dois seres muito próximos. A cabeça caída introduz uma dissonância essencial: coreografa o sono, a morte ou a submissão. A separá-los, uma dupla face de espelho remete cada figura para o seu lugar respetivo, tornando ainda mais longínqua qualquer hipótese de comunicação. Espelhos, espaços e personagens insistem na redundância dessa separação. A simetria e a duplicidade visual podem aludir metaforicamente a uma só individualidade cindida, em clivagem dramática dentro de si própria.

A instalação de Noronha da Costa mantém-nos no imaginário do limiar e da penumbra, em cujo limbo vida e morte se permutam. O ecrã e a ideia de procura da natureza, ou da essência da imagem, que lhe subjaz (e subjaz a toda a sua obra), é o elemento central. Esse ecrã tem, nesta obra e em algumas outras desta época (1967-1969), a particularidade única de poder ser visto dos dois lados.

A cabeça que vemos, máscara remissível ao proscénio grego, é apenas uma mancha sem identidade, um depósito, um resto mortal, uma vaga vanitas, um espectro flutuante no enevoamento do ecrã, que é também uma forma de translucidez da sepultura. As velas fazem surgir a imagem, iluminam quase religiosamente o «palco» desta cena, a narrativa deste altar. O artista escreve, em 1978, que o azul ali não é cor: é distância. O azul de muitas obras suas, e que este título refere, não mora aqui; só na memória eterna do mediterrâneo como reminiscência cultural clássica, dramática e dramatúrgica.

O dispositivo de Bruno Pacheco é simples mas surpreendente: a partir do interior de um ângulo de 45º, duas palavras deslocam-se alternadamente em direção ao exterior de dois ecrãs – «Hello» e «Goodbye». Pensamos no teleponto em televisão, mas do lado dos seus profissionais e não do lado do telespectador que costumamos ser. A articulação labial quase impercetível – ou talvez apenas mental – das duas palavras situa-nos num mundo vazio, só com princípio e fim, chegada e partida, sem outra narrativa. Esse quase nada da palavra, a saudação mais sumária de quem se encontra e se despede, é também metonímico do encontro do espectador com uma obra, quando não se dispõe a mais do que um relance. Há algo de diabólico neste «robot» levantado à altura de um homem, no seu silêncio, na mecanização do seu vocabulário mínimo, como se a linguagem, na sua grandeza, lhe tivesse sido apagada a nível profundo.

A intimidade e a expectativa criada entre uma pessoa e uma máquina são nucleares neste díptico de Daniel Blaufuks. Pensa-se no labor da criação de imagens: aqueles braços surgem esticados como para dentro de uma tina de revelação fotográfica. O ponto de vista em contrapicado agiganta a heroína deste ato sem importância. Na sala de arquivos são protagonistas a luz, o alinhamento, a série, o princípio reprodutivo subjacente, o silêncio abafado, o espírito grave do lugar. Imaginamos o usufruto silencioso e intransmissível dos livros e dos documentos. O díptico sublinha esse encontro, feito de ausência e presença intermitentes.

A pintura de Isabel Simões é, porventura, a única obra deste conjunto que não apresenta a dualidade ou a duplicação de forma óbvia. Isabel Simões pinta um detalhe arquitetónico: um respiradouro no ponto alto de uma parede que pode remeter-nos para a realidade de um recinto fechado e com circulação restrita do ar. Este lado, e o outro que não vemos, o exterior a partir do qual a respiração se torna possível no interior, e o filtro, que torna também audível a vida lá fora, constituem o modo essencial, mais ou menos angustiado, da dualidade que aqui se projeta. O título, «Quero ouvir-te respirar», lança essa ponte entre sujeito e objeto, que define a nossa condição no mundo.

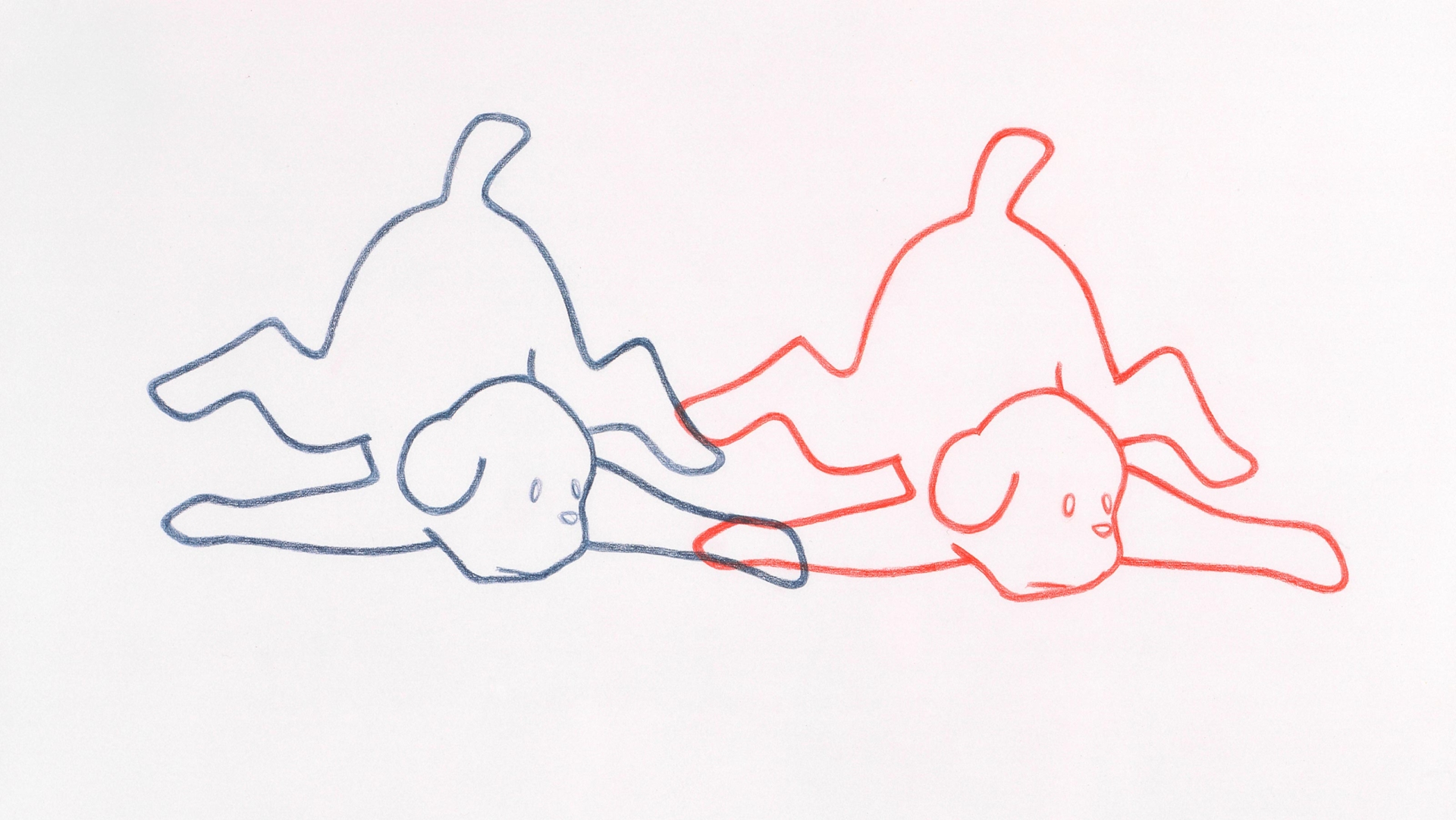

A irrisão e o desafio lúdico, sempre gratos a Ana Jotta, adquirem expressão num desenho em que opera, com outra cor, a simples duplicação gráfica do contorno minimalista de um cão estatelado e de patas abertas – um possível desenho animado –, e no desenho bordado do toalheiro a que chama «Roger»: duas crianças muito pequenas, rapaz e rapariga, investigam inocentemente a diferença anatómica respetiva.

Na fotografia de Armando Ferraz, as cores vivas do décor e o negro das duas personagens contrastam eficazmente. O sono partilhado num espaço exíguo é um sono inquietado pelo do outro. Acresce a essa contrariedade a da diagonal da sua suspensão, que torna ainda mais frágil a demarcação territorial do sono de ambos.

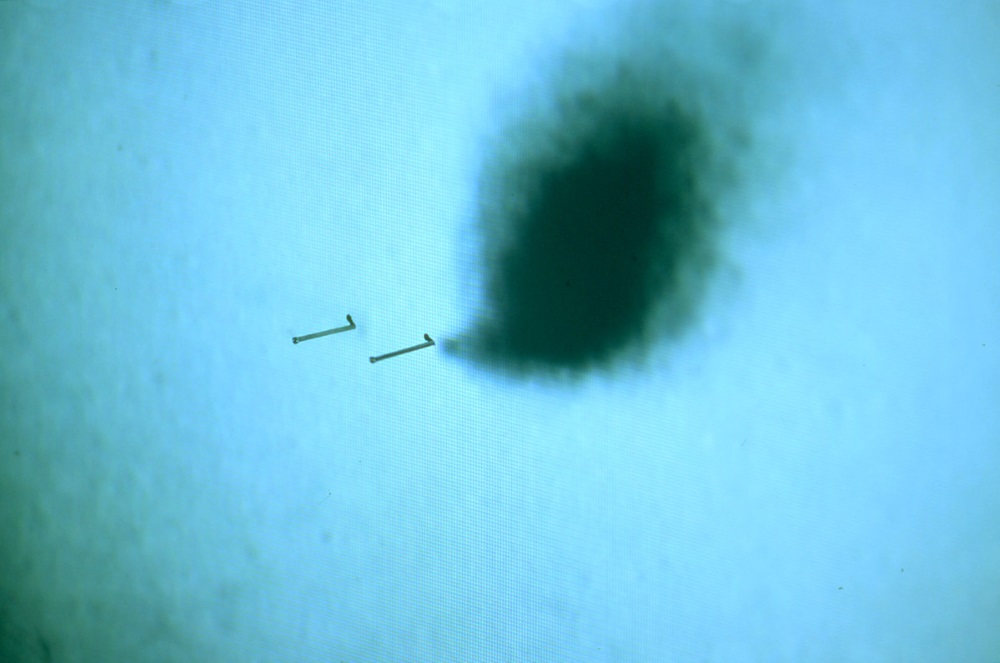

Na instalação de Alexandre Estrela perfila-se uma dupla insólita. Do ponto em que dois pregos se encontram com a parede saem nuvens de fumo em jatos permanentes, lançados na atmosfera imaginária que o espaço vasto de uma parede branca lhes proporciona. O conhecimento de que é o feedback repetido da imagem do próprio prego que dá origem ao efeito (passagem do estado sólido ao gasoso, num contínuo que começa num prego de metal que aparentemente se está a desfazer em fumo ou a emiti-lo) reforça uma consubstancialidade: tudo surge da mesma matéria de origem.

Nos anos de 1960, Lourdes Castro constrói microcenários em plexiglas, como este In the café em que os gestos de duas figuras se suspendem no espaço sumariamente evocado de uma mesa de café. No lugar da sua «sombra», ou silhueta, Lourdes Castro definiu superfícies brancas e luminosas, dando vida, dessa forma, à empatia de um encontro.

Waltercio Caldas esculpe em metal pintado o grito de todos os cientistas – «EUREKA!» – e instala a palavra invertida diante do espelho, no qual também vemos o nosso rosto, identificando a linguagem com o ser, ou colocando-a no lugar do ser: metáfora de uma inclinação psíquica em que o observador mergulha no efeito visual e mental do que encontra escrito na sua superfície. A estrutura que dispõe os espelhos, na sua obra, é sempre a ostentação de uma fisicalidade quase imaterial, na qual o espaço do pensamento e as linhas de força dos objetos se fundem em sugestão cinética e abertura à experiência expandida da reprodução, da dualidade e da duplicação.

Numa das fotografias de Jorge Molder, os conceitos de espelho, vidro, porta, ecrã, janela ou lugar da imagem coincidem na circunscrição do lugar da personagem, que se defronta agora consigo mesma. As paredes são mantidas na penumbra de forma a rasgar sempre um lugar de luz no surgimento da figura, cujo perfil e cujas mãos denunciam frequentemente inquietação e surpresa. Concentrado num gesto preciso de escrita ou desenho , noutra das imagens o rosto aproxima-se muito do papel e o tronco curva-se sobre ele como sobre o detalhe de um mapa precioso. Um teatro de sombras duplica a figura na parede contígua, dando-lhe a espessura dramática de um momento de criatividade e secretismo supremos. Na fotografia que integra a série «Não tem que me contar seja o que for» (31 filmes diferentes na origem de 32 imagens), a imagem clássica de um casal feliz tem origem em Louis Malle – Ascenseur pour l’échafaud, 1958. «Estas fotografias são cinema», escreveu Bénard da Costa.

Fernando Lemos inscreve-se na larga tradição dos grandes sonhadores, no sentido múltiplo que a palavra adquire ao designar o respeito e o fascínio pela noite e pelo inconsciente, tanto quanto a exaltação diurna, a utopia, a criação, a arte, a liberdade de espírito e a humanidade plena. Nas duas fotografias da série que o celebrizou em Portugal (realizada entre 1949 e 1952), e que aqui seleciono, Lemos cria o efeito de um duplo a partir do disparo reiterado sobre negativos. Na outra imagem regista um simples dispositivo de projeção da sombra.

Duplo e sombra inscrevem-se numa longa e densa tradição literária e lendária que poderia agora continuar a projetar-nos, demoradamente, numa conclusão e numa abertura sobre o sentido desta Duplicata (exposição imaginária).