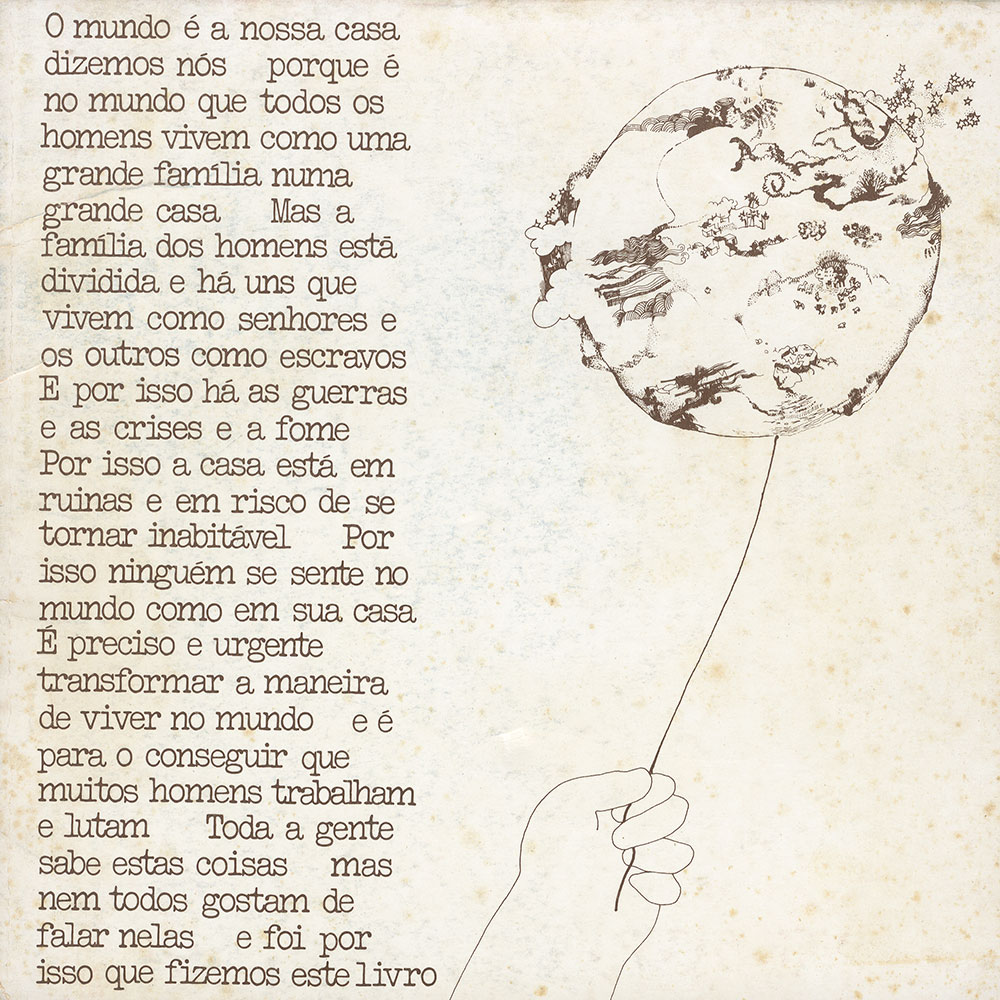

O mundo é a nossa casa

Em março de 1973 – entre os dias 10 e 22 – realizou-se nas instalações da Feira das Indústrias de Lisboa (FIL) a 2.ª Exposição do Design Português, que se repetiu logo a seguir no Porto, no Palácio da Bolsa.

A iniciativa desta exposição, tal como da primeira (1971), foi do Instituto Nacional de Investigação Industrial (INII), com a colaboração do Fundo de Fomento de Exportação e da Associação Industrial Portuguesa.

Faziam parte do Núcleo de Design Industrial do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Maria Helena Matos, Alda Rosa, Cristina Reis, Élia Pecegueiro, Margarida D’Orey e Manuel Lopes. Já a conceção e a direção couberam a António Sena da Silva e à cooperativa Praxis.

Para além dos expositores com peças cuja produção refletia uma preocupação com a prática do design, havia no percurso desta segunda exposição uma nova secção, onde o público era confrontado com um tema que, à época, era ainda pouco discutido entre nós.

A secção chamava-se Landscape-Design (Design-Paisagem), era da responsabilidade de Júlio Moreira – jovem arquiteto paisagista e escritor – e, de acordo com o artigo Cenário de uma contestação, publicado no jornal Expresso (24 de março), foi a secção que mais afetou “o público em geral”.

O tema era introduzido numa antessala, onde os visitantes se confrontavam com fotografias de grandes dimensões das terríveis cheias que assolaram Lisboa e alguns concelhos vizinhos, em novembro de 1967. Este acontecimento, que causou dezenas de mortes, centenas de desalojados e prejuízos materiais avultados, encheu as primeiras páginas dos jornais da época antes de o regime o ter cancelado, e mobilizou uma vaga de solidariedade com as populações afetadas.

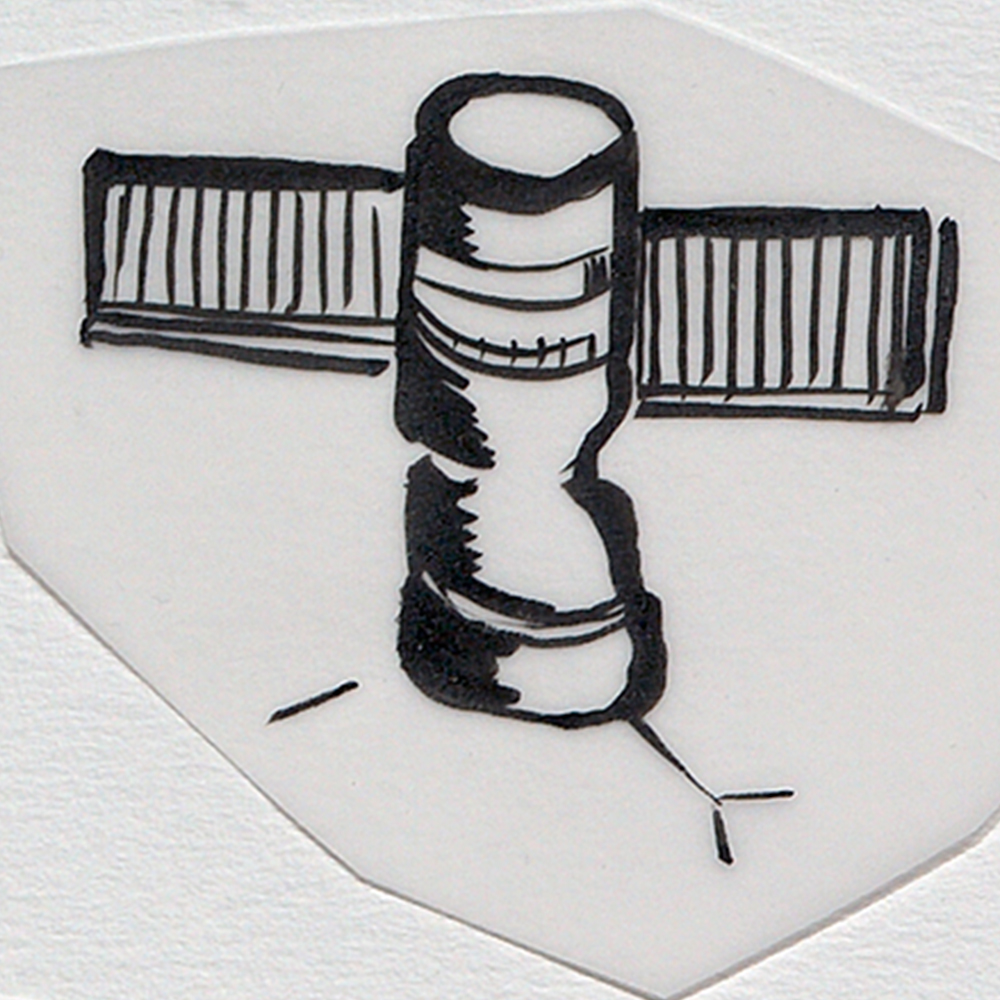

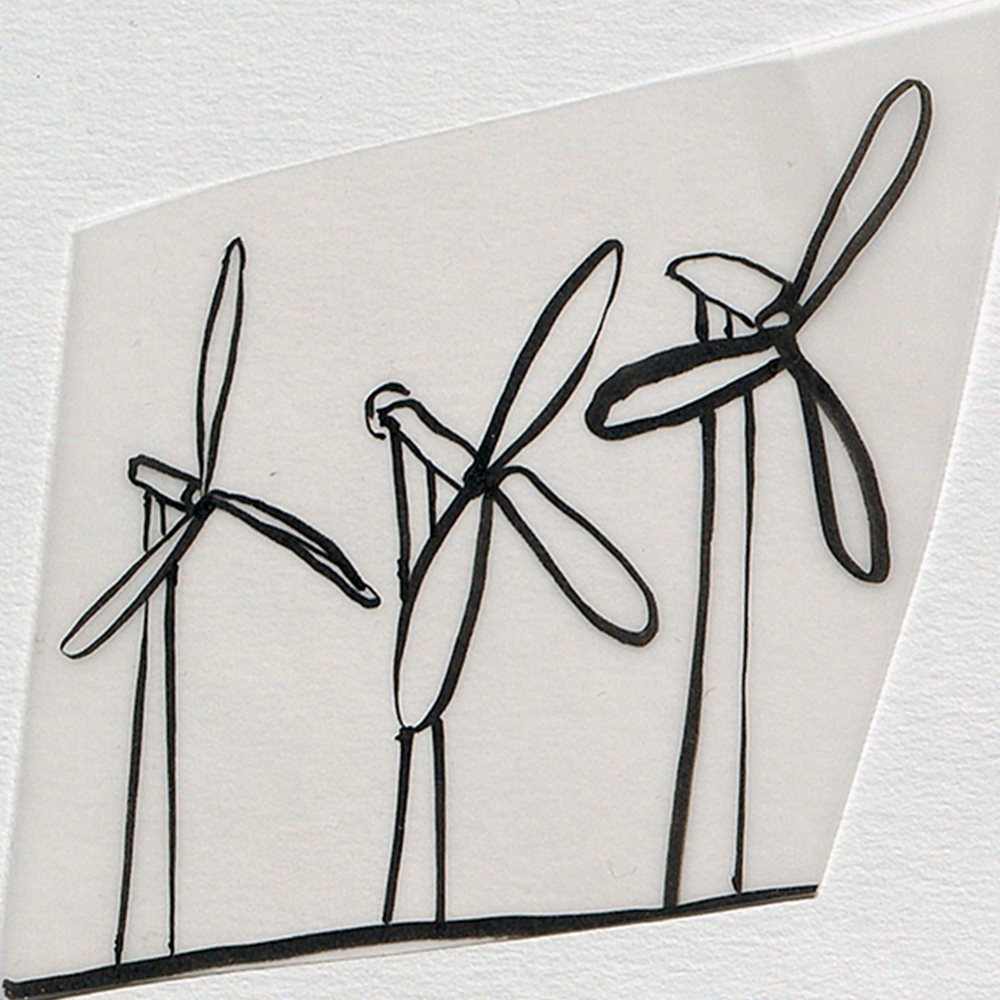

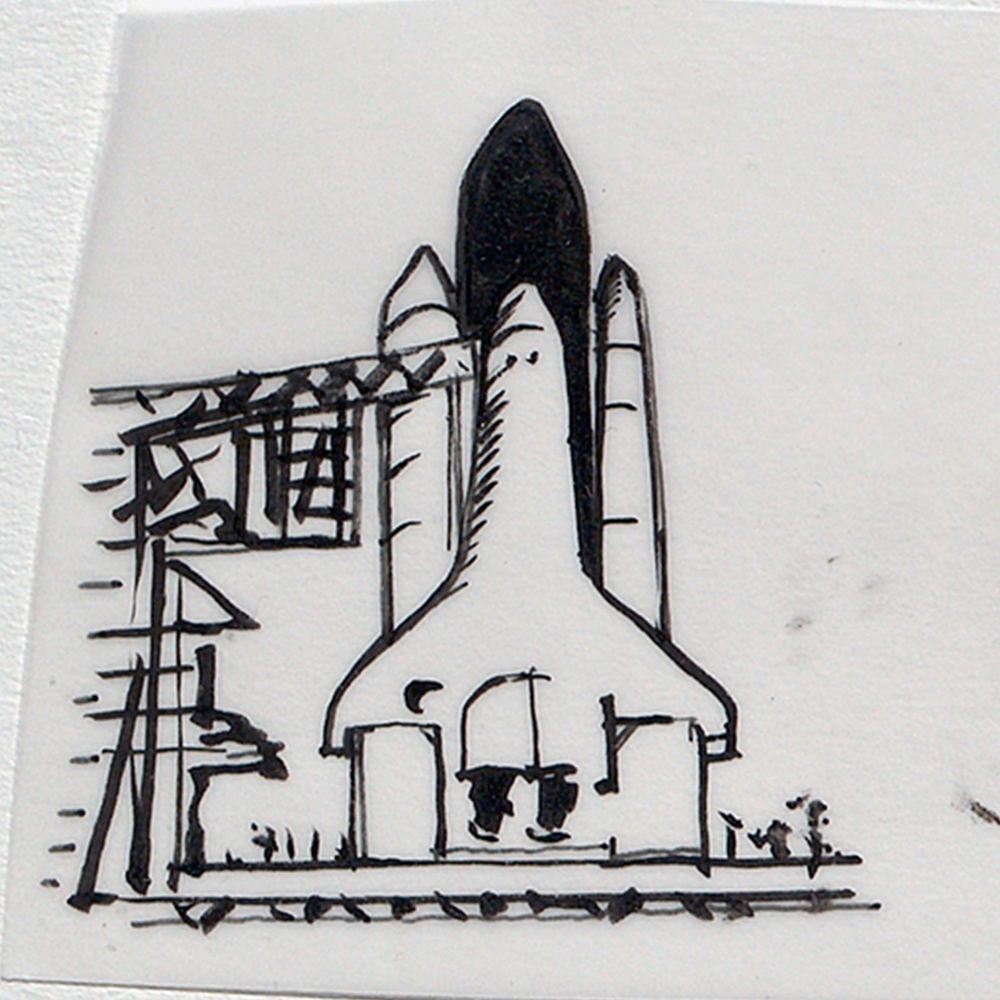

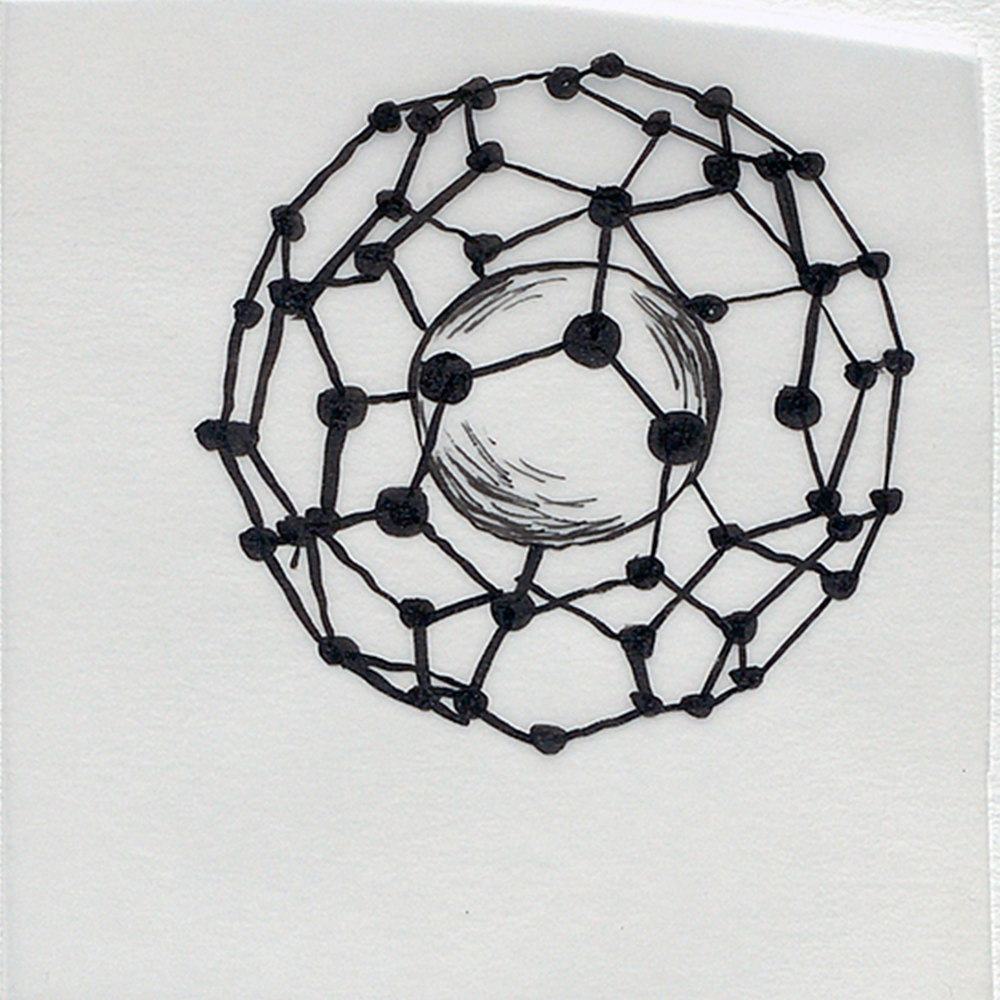

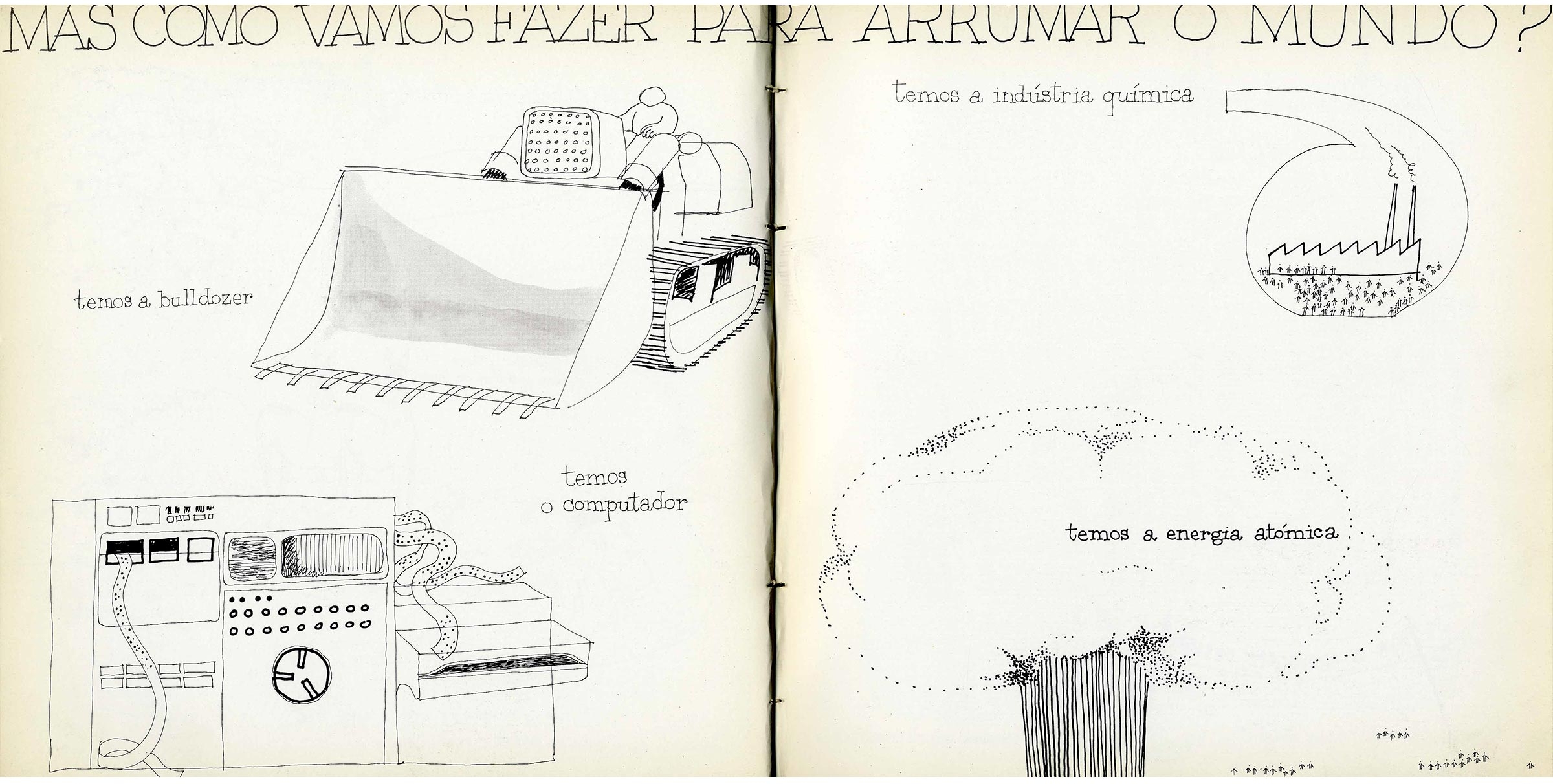

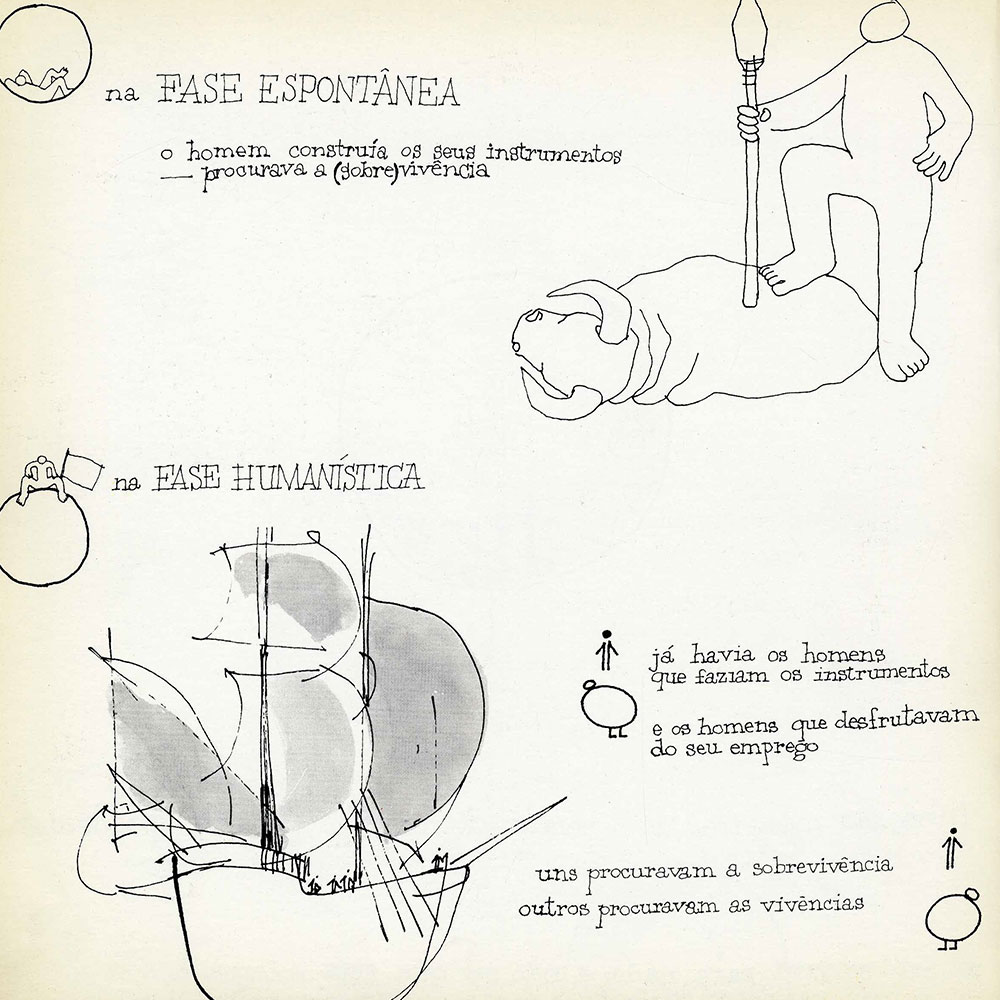

A sua presença na exposição pretendia consciencializar o público para as consequências da má intervenção do homem no meio ambiente. Depois, o percurso seguia, sem derivações, com fotografias e desenhos esquemáticos – de fácil entendimento para adultos e crianças –, acompanhados pelos textos.

Alguma da imprensa da época não deixou de noticiar a exposição, publicando artigos onde, curiosamente o destaque era dado à secção do “Design-Paisagem”. No jornal Expresso, no artigo já citado, lia-se que, “Encaminhados por um corredor que se desdobra em sucessivos ângulos”, os visitantes eram defrontados com uma “sequência de cartazes e fotografias alusivos à ideia que os organizadores quiseram pôr de pé: a indispensabilidade do Landscape-Design como intervenção racional e estética na paisagem e a humanização que daí resultará para a vida de uma comunidade”.

Por sua vez, num dos artigos que o Diário de Lisboa dedicou à 2.ª Exposição de Design Português, na sua edição de 21 de março, era assim que se comentava a secção:

“Em vez de belos exemplos de «design» de paisagem, o visitante encontra desde o início uma sequência de mensagens, por vezes agressiva, que o comprometem como vítima (e responsável) do processo de degradação do meio ambiente.

Para não deixar dúvidas (…) a seguir a uma breve reportagem das inundações de 1967, o visitante encontra-se diante de um espelho, tendo como fundo a imagem de um prédio derrubado…

A análise prossegue por uma via histórica e sociológica do significado do meio em que vivemos e da vida que nele somos obrigados a viver.”

Este artigo abordava ainda outros aspetos da exposição, como o seu catálogo e a realização de uma série de conversas (designadas por “colóquios”) sobre temas de discussão à volta da prática do design.

Um desses “colóquios” foi sobre a secção Landscape-Design e nela participaram o presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente, a representante do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Maria Helena Matos, o escritor José Cardoso Pires, Júlio Moreira, responsável pela secção, o arquiteto Nuno Portas, a socióloga Bárbara Lopes, o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, o arquiteto Sena da Silva e Tomás de Figueiredo, diretor da cooperativa Praxis.

Por sua vez, no República, realçava-se também a secção do Landscape-Design, citando Júlio Moreira, que considerava a secção um depoimento, “concebido para explorar a essência do conceito de design como resposta integrada para os problemas de bem-estar e sobrevivência dos grupos humanos”.

Tal como a sua antecessora, esta segunda (e última) exposição do design português foi acompanhada por um extenso e ilustrado catálogo. Da secção Landscape-Design, o catálogo reproduzia os desenhos assim como os textos que os acompanhavam, e que estiveram na génese do livro O mundo é a nossa casa. Segundo o testemunho de Júlio Moreira, como se previa que as crianças pudessem acompanhar os pais na visita à exposição, os textos que escreveu eram curtos e simples, fazendo de forma clara a ligação com os desenhos de Cristina Reis.

Talvez porque o conteúdo exposto tenha tido, de facto, algum impacto junto do público que visitou a exposição – no final do percurso, um dos visitantes, desafiado a deixar suas impressões em grandes folhas de papel branco num cavalete onde se lia “Passemos à acção! Pode escrever aqui”, escreveu: “Porquê não pôr uma capa nisto tudo e criar um livro?” – e porque nele havia uma evidente componente didática, a Comissão Nacional do Ambiente pediu a Júlio Moreira que o transformasse em livro para ser distribuído gratuitamente nas escolas.

Coeditado pelo Instituto Nacional de Investigação Industrial, e assinado por Júlio Moreira (1930-2024), António Sena da Silva (1926-2001), Cristina Reis (1945) e Margarida d’Orey (1947), O mundo é a nossa casa ficou pronto nesse mesmo ano de 1973.

Considerado subversivo, os exemplares foram apreendidos pouco depois e queimados, por ordem do governo de Marcelo Caetano.

O motivo para este ato de censura tão violento não terá residido na perspetiva ecológica do texto, até porque Portugal foi um dos países participantes na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em junho de 1972, em Estocolmo, com o tema Uma só Terra.

Para os censores do regime, o carácter subversivo do livro residia na forma como é contada a história do “menino que gostava muito de todas as coisas”, e nas razões que levaram a que o mundo se fosse “desarrumando” e deixasse de ser a nossa casa.

E o mundo estava “desarrumado porque havia homens que tinham mais do que precisavam” e outros que não tinham o indispensável, porque alguns aprendiam “cada vez mais” e a outros (a maioria) nunca foi dada a oportunidade de aprender, porque havia “os que não se importam de destruir tudo para servir os seus interesses… e os que são sempre vítimas dos interesses dos outros”.

Na narrativa era ainda explicada a relação da espécie humana com o meio ambiente, um processo evolutivo em 4 fases, duas passadas – a “fase espontânea” e a “fase humanística” – uma presente, a “fase tecnológica” – e uma futura – a “fase festiva“. A descrição da “fase tecnológica” tinha uma carga ideológica marcada, veiculando uma mensagem em tudo oposta aos princípios do regime repressivo que governou Portugal até 25 de abril de 1974, e que este não perdoou.

Para alcançar a última fase, a “fase festiva”, os autores previam que não seria fácil, “porque até há quem faça tudo”, diziam, “para evitar que venha a acontecer, com medo de perder os seus privilégios”, e não sabiam como seria, mas afirmavam ser “um projeto que muitos homens tentam pôr em prática com o risco das próprias vidas”. Por fim, deixava-se às crianças – as gerações da “fase festiva” – alguns conselhos para conseguirem que o mundo fosse de novo “a nossa casa”:

“Estar em equilíbrio com o mundo será saber usar as coisas sem as destruir, construir uma sociedade em que não haja homens com fome, nem conflitos que acabem em guerras ou outras formas de violência.

E só então será possível viver no mundo como em nossa casa e viver a nossa vida como uma Festa”.

Depois da edição de 1973, o livro O mundo é a nossa casa foi publicado em maio de 1975, numa nova edição que apresentava algumas diferenças em relação à anterior, a começar pela capa, onde eram enunciadas, numa espécie de manifesto poético, as razões por que o mundo estava a deixar de ser “a nossa casa”.

Novamente da responsabilidade da Comissão Nacional do Ambiente (CNA), o livro foi distribuído também pelas escolas, onde foi largamente apreciado: “A reação das crianças e dos pais foi surpreendente, tendo chegado à CNA milhares de cartas de crianças, escritas em casa ou nas escolas”.

A boa fortuna desta segunda edição, segundo as palavras de Júlio Moreira, levou os autores – com exceção de António Sena da Silva, entretanto falecido – a “assumirem o desafio de, mantendo o espírito da edição original, adaptar parte dos textos e alguns desenhos de forma que possam ser lidos pelas crianças de hoje”.

De facto, na edição de 2009 a carga ideológica que caracterizava os textos das duas primeiras edições, perfeitamente compreensível no contexto político dos anos de 1970 em Portugal, surge muito menos evidente.

Cinquenta anos passaram desde a primeira edição deste pequeno livro. E, no entanto, a mensagem que O mundo é a nossa Casa encerra é hoje muito mais urgente do que o era em 1973, porque desde essa década que a “desarrumação” da nossa casa, que é o mundo, não parou de crescer e a desejada “fase festiva” está agora cada vez mais difícil de alcançar.

O livro O mundo é a nossa casa, assim como outro material relacionado com a secção Landscape-Design e a 2.ª Exposição do Design Português – recortes de imprensa, esboços dos desenhos, rascunhos dos textos – integra a Coleção Júlio Moreira, uma das coleções especiais da Biblioteca de Arte, doada pelo arquiteto-paisagista à Fundação Calouste Gulbenkian em 2011.

Obras da Biblioteca

Uma seleção de livros e revistas, fotografias, catálogos de exposições e outros documentos cujos temas se relacionam com a história da arte, as artes visuais modernas e contemporâneas, a arquitetura, a fotografia e o design portugueses.